الأتراك العرب وواجبهم نحو أردوغان

د. عصام تليمة الجزيرة مباشر

ليس المقصود من العنوان هنا تمييز الأتراك العرب من حيث اللغة، نطقا وممارسة، وإلا فإن هناك محافظات تركية يتكلم بعض سكانها العربية بطلاقة، ولم يعيشوا يوما في بلاد العرب، وأجدادهم جميعا أتراك منذ مئات السنين، وليس المقصود بالواجب نحو الرئيس رجب طيب أردوغان هنا أيضا الفرد، رغم ما له من قيمة وفضل سواء على مستوى وطنه، أو أمته، ولكن المقصود هنا القضية ذاتها، التي يمثلها شخص أردوغان.

أما المقصود بالأتراك العرب هنا، فهم الذين أتوا من بلدانهم مضطهدين، وقد ضاقت بهم السبل، ولم يجدوا مكانا يأمنون فيه على حرياتهم وتدينهم إلا في تركيا، فقد كان أمام كثيرين منهم بلدان أخرى أوروبية، وقد ذهب بالفعل آخرون إليها يسر الله أمر الجميع ولكنهم فضلوا وآثروا أن يكونوا في بلد كتركيا، يجمع في مناخه الطقسي الديني بين الطبيعة الأوروبية والشرق الإسلامي إلى حد كبير.

وبعد مرور سنوات، حصل عدد منهم على الجنسية التركية، سواء من باب الحق القانوني، بحكم عدد السنوات التي أقاموها فيها، أو بالحق القانوني عن طريق الاستثمار والتملك، أو من باب المكرمة بحكم القضايا التي ناضلوا لأجلها، وهو ما يحدث في بلدان أخرى أوروبية، لكن الأمر في تركيا كان أوسع من جهة المكرمة، وهو فضل يشكر لكل من قام عليه، وأسهم فيه.

وهذا يفرض واجبا على من أقام في تركيا، وإن لم يحصل على جنسيتها، أو أقام وتجنس بجنسيتها، وبخاصة في الظروف التي تمر بها منذ فترة، وليست وليدة اليوم، ولأن هناك أخطاء تتكرر في مثل هذه الظروف، فقد وجب النصح والتنبيه إليها، وليست نصيحة تأتي من عل، بل تأتي من تجارب مررنا بها في الغربة، سواء غربة العمل، أو غربة النضال.

إن أول خطأ يقع فيه بعض من يحصلون على الجنسية في بلدان غير أوطانهم، أنه يعيش فيها بثقافة الضيف، فربما يعيش ويموت وهو لا يتقن ثقافة ولا لغة البلد الذي حمل جنسيته، وقد عرفنا في هذا أشخاصا يعدون من أصحاب القضايا الدينية والسياسية، ولكنهم عاشوا وماتوا غرباء عن بلدان عاشوا فيها نصف أعمارهم، وربما القسط الأكبر من أعمارهم.

هناك نسبة غير قليلة للأسف، تعيش بهذه الروح، وبهذا النمط، فلا يكاد يعرف طبيعة البلد، ولا الناس، بل إن بعضهم يظل لفترة بعد خروجه من مصر مثلا، كلما اشترى أو باع شيئا في البلد الجديد الذي يعيش فيه، وكلما تعامل ماليا، تراه يحسبه أو يقارنه بالجنيه المصري، وبأسعار مصر، فيظل حبيس حياته القديمة.

بل إن بعضهم يعيش حتى يموت في بلاد تتسم بالحرية، والشفافية في كل شيء، بعقلية بلده الذي طورد فيه أمنيا، فيظل حريصا على العمل السري، وحريصا على الانعزال، إلا عن مثيله في اللغة، والفكر، والمعيشة، وهو ما يجعل هذه البلدان تنظر إليهم بريبة، لما يكتنف حياتهم من غموض غير مبرر في بلدان تستطيع أن تعرف راتب أكبر موظف وأصغر موظف فيها، بوضوح تام.

والصواب أن يعيش الإنسان في بلدان حمل جنسيتها، بثقافة وطريقة المواطن، ابن البلد، لا الأجنبي الغريب، لأنه بذلك يفرض على المجتمع الطريقة التي ينبغي أن يعامل بها، فلا معنى لأن يقبل من مواطن تركي ذي أصل عربي، أن يعيش على أنه أجنبي، بل عليه أن ينخرط في الحياة، ويشارك فيها بكل تفاصيلها، وهو ما رأيناه لدى كثير من الشباب المصري، والعربي كذلك، وقت زلزال تركيا.

فقد أفادتهم التجارب التي مروا بها في بلادهم، ولذا كان رجال الإنقاذ عندما يعلمون أنهم مصريون أو سوريون، يقبلونهم في العمل الإغاثي، لأنهم يعلمون أنهم أتوا من بلاد مرت بكوارث إنسانية، ولديهم خبرة في التعامل، وهو ما نقله عدد من شبابنا، ولكن ما مر به الشباب وتمرس به في العمل العام في تركيا، لم يفعله الكبار في السن، أو أصحاب الأعمال المتوسطة، إلا من كان مِن طبيعته المشاركة، ولديه روح المبادرة.

ومن يقيم في بلد لا يحمل جنسيته، فإنه لا بد أن يتعامل بعقلية المقيم الشريك، لا الضيف الغريب، وقد ضرب لنا القرآن الكريم، والسنة النبوية نموذجا لإنسان مقيم أو مواطن في بلد غير وطنه الأصلي، ولكنه عاش فيه مواطنا صالحا بكل ما تعنيه الكلمة، وهو نبي الله يوسف عليه السلام.

فنبي الله يوسف، أُوذي في وطنه، ومن عثروا عليه باعوه بثمن بخس، ثم أكرمه من اشتراه في الوطن الجديد، ولكنه بعد فترة سُجن فيه ظلمًا، وعندما كان في السجن، وعرضت عليه رؤيا للملك، وفسرها، ووضع لهم حلا للمشكلة، لمدة خمسة عشر عاما، لم يقل هنا: إنهم سجنوني ولم يحسنوا إليّ، بل تذكر واجبه نحو هذا المكان الذي عاش فيه، وتذكر رسالته.

وعندما مُكّن له في الوطن الجديد، وأصبح عزيز مصر، وجاءه إخوانه وأهله الذين ظلموه من قبل، لم ينس ما بينه وبينهم من وشائج الصلة والرحم، فأحسن إليهم، وهذا نموذج قرآني نبوي مهم، يدلنا بوضوح على موقف الإنسان من عمل الخير لوطنه وأهله وإن طاله من بعضهم ظلم، ولوطن جديد ناله منه ظلم، ولكنه لم يبخل عليه بما أنعم الله عليه من أفكار، وتطبيق.

قدمت بكل هذه المقدمات، للحديث عن انتخابات الرئاسة التركية، وواجبنا نحو الرئيس أردوغان، لأنها مقدمة مطلوبة، إذ إن بعض الناس ممن يحملون الجنسية التركية يتعامل مع الانتخابات بسلبية، ويقع بعضهم تحت ما نسميه المراهقة السياسية أو الدينية.

فهناك تكرار لما حدث في عهد الرئيس الراحل محمد مرسي، وما عشناه من ترف سياسي، يجعلنا نزن الناس بميزان الثورة الحالمة، فكانت هناك فئة من السياسيين الجدد، ممن لم يمروا على تجارب سياسية رشيدة، يضعون شروطا في المرشح، وكأنهم في بحبوحة من الحياة، ولو كانوا يعلمون ما سيجري في الأحداث فيما بعد، لعلموا أنه كان عليهم التمسك بتجربتهم مهما كان فيها من ضعف، فقد كانت ستنتهي إلى الرشد، فعلاج أخطاء الديمقراطية، مزيد من الديمقراطية، كما قال حكماء السياسة.

والبعض أصابته المراهقة الدينية، فأراد أن يزن أردوغان الآن، كما كان يزن مرسي وغيره من المرشحين، بمعيار: هل سيطبق الشريعة؟ فيجيب من نفسه: لا، إذن لن أنتخبه، نفس المنطق الضيق الأفق، ينظر تحت قدميه، ولا يفهم أن الشريعة ليست شعائر تقام في المساجد فقط، بل إن الشريعة في الحكم، هي تحقيق العدالة، وأكبر قسط من الأمن، وحرية التعبير، وتحقيق الأمن الغذائي والاجتماعي.

علينا أن نقوم بواجبنا بوصفنا مواطنين أتراكا عربا، بأن نكون إيجابيين في هذا المجتمع الذي نعيش فيه، فإذا كنا نطلب ممن يعيشون في أوربا وهم أقلية أن يدخلوا في الأحزاب القريبة من قضايا المسلمين والعرب، فنحن في دولة غالبيتها مسلمة، والحكم فيها في يد حزب حتى الآن يناصر قضايانا في معظمها.

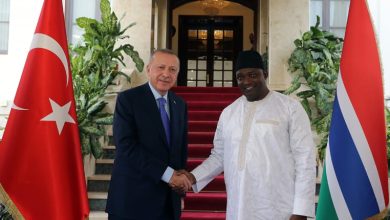

والواجب هنا هو واجب من عدة اتجاهات، فهو واجب شرعي، لأنه إيجابية مطلوبة منا، وليس المطلوب أن نكون سلبيين، في قضية مهمة كهذه، فالأولى أن نختار بين المرشحين، من يستحق هذا الصوت، فهو شهادة وأمانة، يقوم بها الإنسان مراعاة لضميره، وهو ما لا نجده متوافرا إلا في مرشح واحد، وهو: رجب طيب أردوغان.

وهو واجب من جهة المصلحة السياسية، فإن الناخب في العالم كله، يذهب للتصويت، لمن يحقق مصلحته العامة والخاصة، ولم نجد جهة يتم فيها تحقيق مصالحنا الخاصة والعامة، سواء كانت مصالح عامة سياسية أو غيرها، إلا في نفس الشخص: أردوغان، وحزبه.